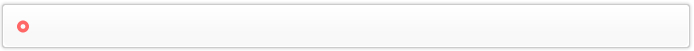

問題集 解剖生理をおもしろく解く

|

|

|||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

書籍概要

好評を博している『解剖生理をおもしろく学ぶ』から生まれた解剖生理学の問題集。本文を読み解きながら進める穴埋め記述問題を中心になっており、空欄に語句を記入することで、重要な内容を効率よく確認でき、自然とその内容を理解することができる。さらに、内容の理解ができているかどうかをきちんと確認できるよう、各章ごとに「○×確認問題」を用意した。

書籍目次詳細

目次

Chapter 1 流れる・運ぶ

Chapter 2 呼吸する

Chapter 3 食べる

Chapter 4 捨てる

Chapter 5 調整する

Chapter 6 感じる・考える

Chapter 7 動く

Chapter 8 守る

Chapter 9 子孫をつくる

Chapter 1 流れる・運ぶ

Chapter 2 呼吸する

Chapter 3 食べる

Chapter 4 捨てる

Chapter 5 調整する

Chapter 6 感じる・考える

Chapter 7 動く

Chapter 8 守る

Chapter 9 子孫をつくる

続きを読む

序文・はじめに・あとがき 等

まえがき

身体の構造は必ず、その機能と結びついています。一つひとつの細胞や組織の形にはそれなりの理由があり、身体がうまく機能するよう、支え合っています。そういう意味で、身体はまるで1つの社会のようでもあり、壮大な宇宙のようでもあります。

看護をはじめ医療に携わる者にとって、身体の構造を知り、その機能を学ぶことはとても大事なことです。しかし、しかめ面で人体標本と向き合い、一つひとつの名前を暗記するだけでは、そのおもしろさを感じることは難しいでしょう。

何を学習するにしても、なぜそれを学ぶのか、という目的や動機づけが重要で、それが学ぶ意欲にもつながります。ただ、看護師になるために解剖生理学を勉強するというのも大切な目的ですが、まだ実際の看護にどのように役立つのか、またなぜ必要なのか、ということがわからないまま勉強するから、なおさら難しくなるのではないでしょうか。

ですから、いまは無理に看護に結びつけようと思わなくてもいいのです。いずれ皆さんの多くは、看護に当たるわけですが、その対象となる患者さんも私たちと同じ人間ですから、まずは自分の身体について興味をもつことから始めてみませんか。

必要なのは想像力です。想像力に欠ける知識は、臨床では役に立ちません。人間の身体は、実に多くのさまざまな臓器からできていますが、それぞれの臓器の働きだけを勉強しても、1人の生活体としての人間の全体がみえてきません。ですから、想像力をもって身体と向き合うことは、実はとても大切なことなのです。

「解剖生理学は苦手」「難しい漢字が出てくるだけで、チンプンカンプン」「カタカナばかりで混乱してしまう」「覚えることが多すぎて、授業についていけない」-。このような話を学生さんからよく聞きます。そうした学生さんたちにこそ、読んでほしいと思って、本編ともいうべき『解剖生理をおもしろく学ぶ』をつくりました。

本書は、まさにその続編となる問題集です。身体の構造と機能について、本編で学んだ知識がしっかりと自分のものにできているかどうかを確かめるため、問題を解いてみてください。きっと解剖生理学がおもしろくなってくるはずです。多くの人々へ看護を提供するために、皆さんが学んだ知識をぜひとも生かしてください。

2020 年7 月

了徳寺大学医学教育センター教授

増田 敦子

身体の構造は必ず、その機能と結びついています。一つひとつの細胞や組織の形にはそれなりの理由があり、身体がうまく機能するよう、支え合っています。そういう意味で、身体はまるで1つの社会のようでもあり、壮大な宇宙のようでもあります。

看護をはじめ医療に携わる者にとって、身体の構造を知り、その機能を学ぶことはとても大事なことです。しかし、しかめ面で人体標本と向き合い、一つひとつの名前を暗記するだけでは、そのおもしろさを感じることは難しいでしょう。

何を学習するにしても、なぜそれを学ぶのか、という目的や動機づけが重要で、それが学ぶ意欲にもつながります。ただ、看護師になるために解剖生理学を勉強するというのも大切な目的ですが、まだ実際の看護にどのように役立つのか、またなぜ必要なのか、ということがわからないまま勉強するから、なおさら難しくなるのではないでしょうか。

ですから、いまは無理に看護に結びつけようと思わなくてもいいのです。いずれ皆さんの多くは、看護に当たるわけですが、その対象となる患者さんも私たちと同じ人間ですから、まずは自分の身体について興味をもつことから始めてみませんか。

必要なのは想像力です。想像力に欠ける知識は、臨床では役に立ちません。人間の身体は、実に多くのさまざまな臓器からできていますが、それぞれの臓器の働きだけを勉強しても、1人の生活体としての人間の全体がみえてきません。ですから、想像力をもって身体と向き合うことは、実はとても大切なことなのです。

「解剖生理学は苦手」「難しい漢字が出てくるだけで、チンプンカンプン」「カタカナばかりで混乱してしまう」「覚えることが多すぎて、授業についていけない」-。このような話を学生さんからよく聞きます。そうした学生さんたちにこそ、読んでほしいと思って、本編ともいうべき『解剖生理をおもしろく学ぶ』をつくりました。

本書は、まさにその続編となる問題集です。身体の構造と機能について、本編で学んだ知識がしっかりと自分のものにできているかどうかを確かめるため、問題を解いてみてください。きっと解剖生理学がおもしろくなってくるはずです。多くの人々へ看護を提供するために、皆さんが学んだ知識をぜひとも生かしてください。

2020 年7 月

了徳寺大学医学教育センター教授

増田 敦子

続きを読む